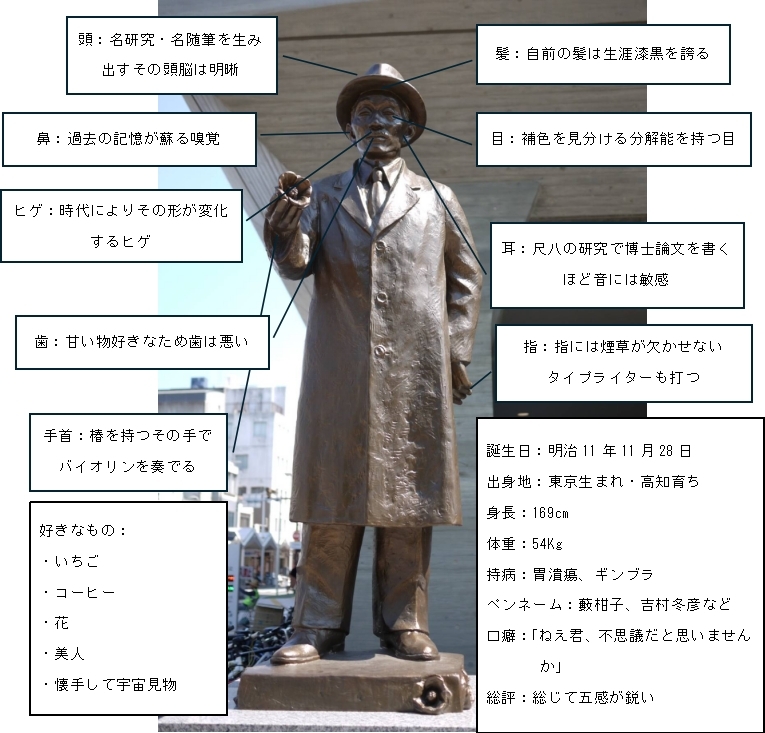

寺田寅彦ガイド②‐寺田寅彦の履歴書

作品紹介のまえに、「そもそも寺田寅彦って何をした人?いつ頃の人?」という疑問を持つ人も多いことでしょう。寅彦は幼少年時代のことから同時代のことまで随筆のなかで描いています。それらを並べるとその生涯を再構成できるほど。ここでは作品世界へ入っていくためのウォーミングアップとして寺田寅彦の略歴とあわせて関連する随筆(太字で示しています)を紹介します。

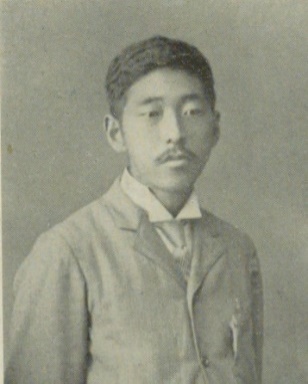

肖像画像の出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

| 和暦 | 西暦 | 年齢 | できごと |

| 明治11年 | 1878年 | 0 | ◯11月28日 東京平河町で誕生 ◯翌年(1879年)、アインシュタインが誕生する |

| 明治14年 | 1881年 | 3 | ◯父の実家・高知へ帰る ◯重兵衛さんから“化け物教育”を授かる(「重兵衛さんの一家」、「化物の進化」) |

| 明治17年 | 1884年 | 6 | ◯土佐郡江ノ口村尋常小学校入学 ◯「森の絵」、「匂いの追憶」 |

| 明治21年 | 1888年 | 10 | ◯土佐郡第一高等小学校入学 ◯「花物語」、「竜舌蘭」 |

| 明治25年 | 1892年 | 14 | ◯高知県尋常中学校入学 ◯蓑田先生に英語を習う(「蓑田先生」) ◯同級生や先輩に田中茂穂(魚類分類学)や森田正馬(森田療法)がいる ◯「蓄音機」、「読書の今昔」 |

| 明治29年 | 1896年 | 18 | ◯熊本第五高等学校入学 ◯夏目漱石と出会い親しく付き合う(「夏目漱石先生の追憶」。親しくなるきっかけを作ったのは生涯の友・竹崎音吉という説がある。) ◯田丸卓郎に数学、物理学を学ぶ。またその影響でバイオリンに興味を持つ。(「田丸先生の追憶」) |

| 明治30年 | 1897年 | 19 | ◯7月 阪井夏子(14歳)と結婚 |

| 明治32年 | 1899年 | 21 | ◯東京帝国大学理科大学物理学科入学(長岡半太郎、田中舘愛橘などに学ぶ) ◯8月 妻・夏子を高知に残し単身上京(「東上記」) ◯9月 根岸庵に正岡子規を訪う(「根岸を訪う記」) ◯ケーベル先生を訪う(「二十四年前」) |

| 明治33年 | 1900年 | 22 | ◯春 夏子上京 ◯9月 漱石留学 |

| 明治34年 | 1901年 | 23 | ◯2月 夏子と植物園に行く(このときの思い出をのちに小説「団栗」として発表) ◯同月 夏子は結核のため高知の種崎で転地療養 ◯9月 寅彦も肺尖カタルと診断され、高知の須崎で転地療養(小説「嵐」、「高知がえり」) |

| 明治35年 | 1902年 | 24 | ◯8月 寅彦復学 ◯11月 夏子死去(「自由画稿-17なぜ泣くか」) |

| 明治36年 | 1903年 | 25 | ◯1月 夏目漱石がイギリス留学から帰国。以後、大正5年に漱石が亡くなるまで頻繁に宅を訪問し、一緒に出かけ、手紙をやり取りする。 ◯7月 大学卒業、大学院入学 ◯7月-8月 本多光太郎と高知で海振動の調査 |

| 明治37年 | 1904年 | 26 | ◯9月 東京帝国大学理科大学講師 |

| 明治38年 | 1905年 | 27 | ◯1月 夏目漱石著『吾輩は猫である』の水島寒月のモデルにされる◯4月 俳句雑誌「ホトトギス」に小説「団栗」掲載 ◯8月 浜口寛子と再婚 |

| 明治39年 | 1906年 | 28 | ◯俳句雑誌「ホトトギス」に小説「嵐」掲載 |

| 明治41年 | 1908年 | 30 | ◯9月 夏目漱石著『三四郎』の野々宮宗八のモデルにされる ◯10月 理学博士授与(磁性体、潮汐の副振動、音響・共鳴などの研究による) |

| 明治42年 | 1909年 | 31 | ◯1月 東京帝国大学理科大学助教授 ◯3月 ドイツ・イギリス留学へ出発(「旅日記から」、「先生への通信」) ◯5月 ベルリン大学へ入学(宇宙物理研究のため) |

| 明治44年 | 1910年 | 33 | ◯6月 留学から帰国 |

| 大正4年 | 1915年 | 37 | ◯2月 学術書『地球物理学』出版 ◯4月 気象台の測候所長会議で「海鳴りに就て」講演(「夕凪と夕風」) |

| 大正5年 | 1916年 | 38 | ◯11月 東京帝国大学理科大学助教授 ◯12月 夏目漱石死去 |

| 大正6年 | 1917年 | 39 | ◯7月 学士院恩賜賞受賞(「ラウエ映画の実験方法及び其説明に関する研究」による) ◯10月 寛子死去(「蓄音機」) |

| 大正7年 | 1918年 | 40 | ◯8月 酒井紳と再婚 |

| 大正8年 | 1919年 | 41 | ◯12月 胃潰瘍のため吐血(大正10年11月まで療養) |

| 大正9年 | 1920年 | 42 | ◯3月 俳句雑誌「渋柿」に「病院の夜明けの物音」を発表。ここに随筆家・寺田寅彦が誕生する。 ◯12月 「小さな出来事」を吉村冬彦名義で発表。以後、この筆名で作品を発表することが多くなる。 ◯この頃から油絵を描き始める(「自画像」、「写生紀行」) |

| 大正10年 | 1921年 | 43 | ◯7月 航空研究所の所員となる ◯11月 大学に復帰 ◯12月 龍ヶ崎地震発生(「断水の日」) |

| 大正11年 | 1922年 | 44 | ◯5月 雑誌「赤い鳥」に「茶碗の湯」発表 ◯6月 電車の混雑の調査(「電車の混雑について」) ◯11月 アインシュタインが来日、歓迎会へ列席(「アインシュタイン」、「アインシュタインの教育観」、「相対性原理側面観」) |

| 大正12年 | 1923年 | 45 | ◯1月 随筆集『冬彦集』出版 ◯2月 作品集『藪柑子集』出版 ◯9月 関東大震災に遭遇、地震火災の調査に携わる(「事変の記憶」、「流言飛語」、「震災日記より」など多数) |

| 大正13年 | 1924年 | 46 | ◯5月 理化学研究所の所員となる。病に倒れるまでここで独自の研究を行い(「椿の花の落ち方について」、「割目と生命」、「墨汁の性質」など)、その成果を科学随筆としても発表する(「備忘録-金米糖」、「自然界の縞模様」、「鐘に釁る」など」) |

| 大正14年 | 1925年 | 47 | ◯中谷宇吉郎(雪博士・「雪は天からの手紙」という言葉で有名)が寅彦の助手となる |

| 大正15年 | 1926年 | 48 | ◯1月 東京帝国大学地震研究所の所員となる。設立には寅彦も大きく関わる。 ◯この研究所での一連の研究により「現代のプレートテクトニクス理論の一端を掴んでいた」と評価されることもある(「土佐沿岸海底の変化」(昭和7年)、「日本海の深さ」(昭和9年)、「珊瑚礁について」(昭和9年)など多数)。 |

| 昭和3年 | 1928年 | 50 | ◯測地学委員会で山形県の酒田へ行く。飛島の位置測定のため。この測定は日本海成立のメカニズム解明を目的として寅彦が提案したもの。 ◯この頃から映画をよく鑑賞する(「映画時代」、「映画雑感Ⅰ~Ⅶ」など多数) |

| 昭和4年 | 1929年 | 51 | ◯随筆集『万華鏡』出版 |

| 昭和5年 | 1930年 | 52 | ◯浜口雄幸首相、狙撃される(「時事雑感-金曜日」) |

| 昭和7年 | 1932年 | 54 | ◯理化学研究所で「椿の花の落ち方に就て」と題し発表。夏目漱石の句に関連する研究(「思い出草」) ◯6月 随筆集『続冬彦集』出版 ◯7月 庭の藤の実がはじけ障子にぶつかる(「藤の実」) |

| 昭和8年 | 1933年 | 55 | ◯3月 三陸地震発生(「津波と人間」) ◯夏 浅間火山の裾野の高原に避暑(「沓掛-草をのぞく」、「人魂の一つの場合」) ◯6月 随筆集『柿の種』出版 ◯10月 随筆集『物質と言葉』出版 ◯12月 随筆集『蒸発皿』出版 |

| 昭和9年 | 1934年 | 56 | ◯7月 信州星野温泉へ避暑にゆく(「疑問と空想-ほととぎすの鳴き声」) ◯12月 随筆集『触媒』出版 |

| 昭和10年 | 1935年 | 57 | ◯7月 随筆集『蛍光板』出版 ◯8月 信州星野温泉へ避暑にゆく(「三斜晶系-とんぼ」) ◯『防災科学』出版。寅彦も監修に携わる。出版物に「防災」という言葉が初めて使用された。 ◯12月31日 転移性骨腫瘍により死去。 |

| 昭和11年 | 1936年 | ◯3月 随筆集『橡の実』出版 |

※略歴の作成にあたっては『生誕百年記念増補改訂 寺田寅彦随筆集』(高知市教育委員会・昭和53年)と『寺田寅彦』(矢島祐利・岩波書店・1949年)を参考にしました。