寺田寅彦ガイド④-声に出して読む寺田寅彦

寅彦随筆の魅力は、まるで目の前に浮かび上がるかのような的確な表現と読むものの感情を揺さぶらずにはおかない文章です。その魅力的な文章は音読することにより輝きが一層増します。ここでは朗読するのにぴったりな文章をいくつかの作品からピックアップしました。ぜひ声に出して読んでみてください。より深く寅彦作品に触れることができるでしょう。文章は《寺田寅彦ガイド③‐寺田寅彦作品ナビ》で紹介した書籍を中心に選びました。また、読みやすさを考慮して適宜読み仮名を追加しています。

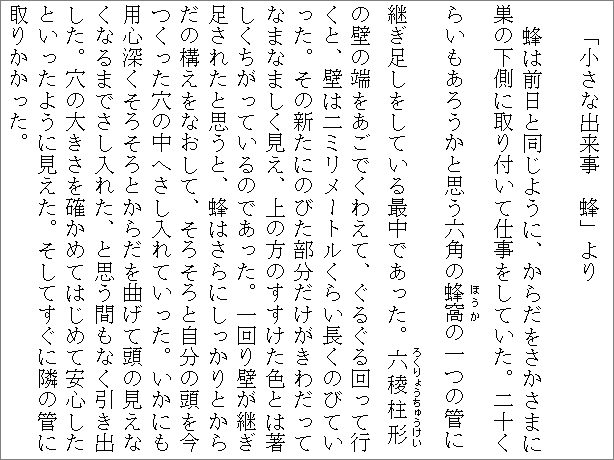

○まずは「小さな出来事 蜂」より。まるで昆虫の記録映画を見るようです。寅彦の目を通して拡大された蜂の巣づくりのようすがわたしたちの眼前に浮かび上がります。これを読むだけで自然観察ができるレベルの文章ではないでしょうか。このように精確な文章が寅彦随筆の大きな特徴のひとつです。一方で読むものに蜂への愛情を抱かせる文章でもある。まさに文理融合の本領発揮といったところでしょう。(『科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集』・岩波少年文庫・2004年 所収の「蜂」より)

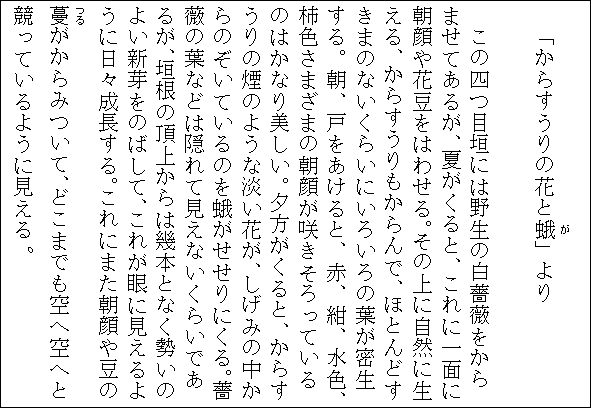

◯「からすうりの花と蛾」より。草花のうごきが眼に見えるようではないでしょうか。文章の中に色彩と時間の流れが巧みに配置され、まるで昔のディズニーアニメを見ているようです。その草花の動きに合わせてスルスルと音読できます。(『寺田寅彦随筆集 第三巻』・岩波文庫・1996年 所収)

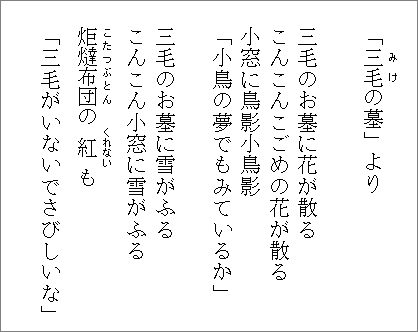

○「三毛の墓」より。寅彦の飼い猫・三毛のための鎮魂歌。なんとも寅彦先生のやさしさに溢れた詩ではないでしょうか。明治の童話作家・小川未明の童謡をも彷彿させます。音読するとそのやさしい気持ちがこちらにも伝わってきて、何度も口ずさみたくなります。(『柿の種』・岩波文庫・1999年 所収)

◯「詩と官能」より。「三毛の墓」から打って変わって、なんだかレイモンド・チャンドラーのようなドライな文章です。そう、“コーヒーをつぎ、タバコに火をつけてくれたら、あとはぼくについてすべてを忘れてくれ”(『長いお別れ』・ハヤカワ文庫・2002年より)みたいな…。音読するとフィリップ・マーロウの気分になれること請け合いです。(『寺田寅彦随筆集 第五巻』・岩波文庫・1997年 所収)

○「ジャーナリズム雑感」より。まるでチャップリンの風刺映画のように、高速度で動く社会を一筆書きで描いています。最後に階段ですべってころぶオチまで付いています。(『寺田寅彦随筆集 第四巻』・岩波文庫・1997年 所収)

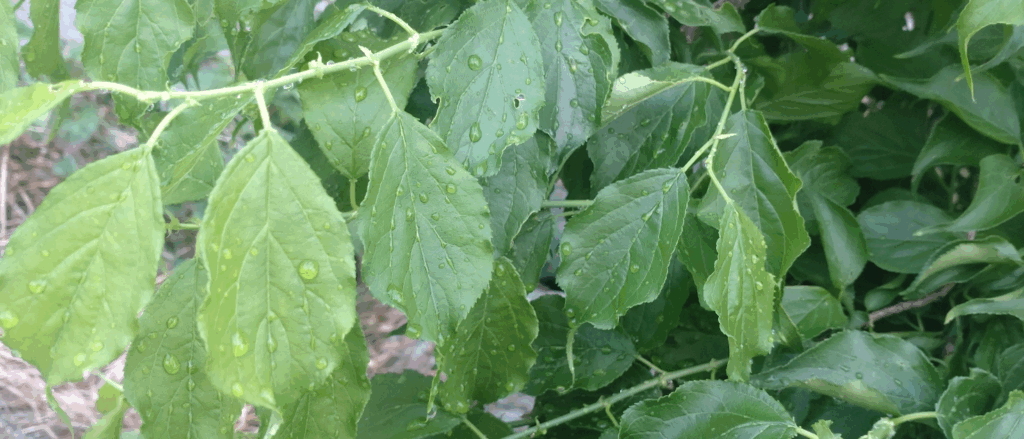

○「夕凪と夕風」より。うっとうしい夏の暑さをこれほど見事に表現した例は他にないのではないでしょうか。「無風状態」、「ゼラチン」、「凝固した空気」、「油蝉の声」などの言葉で、読むものをして夏の暑さに引きずり込みます。まるで「ゼラチン」に固められたかのように…。しかし、最後の一行で寅彦先生はわたしたちに「一脈生動の気」を通わせてくれます。読み終えたあと、ホッと一息、涼風を感じる文章です。(『寺田寅彦の科学エッセイを読む』・祥伝社黄金文庫・平成24年 所収)

◯「雨の音」より。この作品はもともと『ローマ字世界』という雑誌に「Ame no Oto」としてローマ字表記で発表されたもの。読むと書斎の机にもたれる寅彦博士の姿が目に浮かびます。そして寅彦先生の思考にあわせて私たちも何かしら考えさせられます。落ち着いた雰囲気の文章である一方、ラストに一行はよくよく考えるとなんだか空恐ろしい気持ちにもなる、そんな力も持った随筆です。(『怪異考/化け物の進化 寺田寅彦随筆選集』・中公文庫・2012年 所収)

いかがでしたでしょうか。寅彦の多彩な文章の一端に触れることができたのではないでしょうか。声に出すことによって、その美しさ、リズムの良さ、観察眼の確かさ、的確に表現された文章をより深く感じることができたのではないでしょうか。上で紹介した文章は寅彦作品のほんの一部に過ぎません。ぜひみなさん自信でお気に入りの文章を見つけてください。