寺田寅彦ガイド⑤‐寅彦少年と歩く文学散歩

寺田寅彦が4歳から18歳まで過ごした高知のまちには、その足跡が数多く残されています。「寺田寅彦ガイド⑤」ではまちに飛び出し、寅彦少年の見た風景を探しにゆきましょう。きっと詩人物理学者・寺田博士が青少年時代に見て感じたものを追体験できるはずです。おすすめコースを以下に紹介します。スタートは寺田寅彦銅像前、高知城公園を経由してゴールは寺田寅彦記念館、約1時間の文学散歩です。※文中にある①~㉖は「資料編:関連随筆・日記(抜粋)」の番号に対応しています。

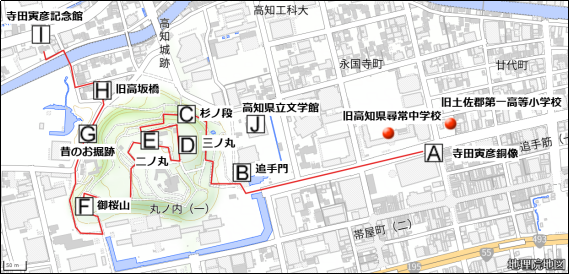

| ●おすすめコース〔約1時間〕 スタート:[A]寺田寅彦銅像‐高知城公園〔[B]追手門‐[C]杉ノ段‐[D]三ノ丸‐[E]二ノ丸‐[F]御桜山‐[G]昔のお掘〕‐[H]旧高坂橋‐[I]寺田寅彦記念館 |

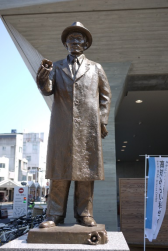

まずは[A]寺田寅彦銅像前から。寺田博士の銅像はオーテピア高知図書館(高知市追手筋二丁目1番1号)の北東角にあります。コートにソフト帽姿の銅像は生誕140年を記念して「寺田寅彦の銅像を建てる会」により2018年7月に建てられました。恩師・夏目漱石の句「落ちざまに虻を伏せたる椿かな」に着想を得て自身の研究テーマとした椿の花。その花弁を手に持つ姿が銅像のポーズに採用されています。寅彦と漱石の関係を考えるとき、また寅彦博士の科学研究に対する姿勢を考えるとき、このポーズは寅彦先生の真の姿を写しているものと言わなければなりません。台座には寅彦博士の口癖「ねえ君、不思議だと思いませんか」や防災の格言「天災は忘れられたる頃来る」が記されています。そうそう、寺田寅彦博士の「好きなもの」もローマ字で刻まれています。「好きなもの」は一体何でしょうか。ぜひ探してみてください。銅像建立の経緯については、寺田寅彦記念館友の会会長の宮英司氏による「寺田寅彦銅像物語」(pdf)に詳しく書かれています。

銅像を見たあとは、周囲に目を移してみましょう。道路を挟んで北側、時計台のある建物が明治25年8月から明治29年7月までの4年間、寅彦先生の学んだ高知県尋常中学校(現高知追手前高校)です。「蓄音機」(大正11年4月)や「蓑田先生」(昭和6年12月)などの随筆に中学生時代の思い出が語られています(①、②)。明治29年、寅彦青年はこの学校を首席で卒業しました。

その東隣、現在立体駐車場のある辺りの一角には土佐郡第一高等小学校がありました。当時の学制は尋常小学校4年、高等小学校4年、尋常中学校4年となっていたようです。寅彦先生はこの高等小学校で4年間学んだ後、すぐ西隣の高知県尋常中学校へ入学しました。「追憶の冬夜」(昭和9年12月)に高等小学校での授業の様子が描かれています(③)。寅彦先生が日記を書き始めたのもこの頃のことです。当時の日記には生き生きとした小中学校生活が記録されています(④)。

学校生活の舞台をみたあとは、銅像前の通り・追手筋を西に向かって進みましょう。寅彦先生は毎日この追手筋を通学したことでしょう。当時の日記によると、この通りで自転車の稽古をしたこともあったようです(⑤)。また、中学校卒業後、熊本第五高等学校入学のために故郷・高知を離れる日にもこの追手筋を通ったことが記されています(⑥)。

追手筋は高知の名物・日曜市の立つ通りでもあります。日曜日であればぜひ市をのぞいてみてください。寅彦先生の頃、日曜市は追手筋から二本南の通り(本町の通り)で開催されていましたが、場所は変わっても市の雰囲気は今も寅彦先生の頃と変わりません。そのことは随筆「郷土的味覚」を読めばよくわかります(⑦)。現代の日曜市をのぞいて往時を偲びましょう。

追手筋を西の端まで400mほど進むと寅彦少年の遊んだ高知城公園にたどり着きます。公園とその周辺の自然環境が寅彦先生を詩人科学者に育てたのでした。南北に開いた[B]追手門を通じて公園に入ることができます。寅彦先生もこの門を何度もくぐったことでしょう。高等小学校時代の日記には追手門で雨宿りをしたことが記されています(⑧)。

公園に入ったら杉ノ段から三ノ丸・二ノ丸へと順番に登りましょう。二ノ丸、三ノ丸は寅彦少年が虫取りに夢中になった場所です。また、二ノ丸には寅彦先生の当時にあった測候所の跡も残されています。

まずは[C]杉の段から。追手門をくぐったあと左手(西)に向かい板垣退助像横の石階段を登ります。途中で右(北)へ折れて石段を登りきると杉ノ段です。そのまま北へ進み、美しい石垣と鬱蒼と杉の茂ったお城の北側へ回り込みましょう。随筆「夏‐暑さの過去帳」には寅彦少年が旧城の石垣をよじ登って鈴虫を探すエピソードが描かれていますが(⑨)、昼なお薄暗い杉ノ段はこの鈴虫採集の現場にふさわしいといえるでしょう。中学校時代の日記にこの杉ノ段を通り追手門を抜けて友達の家に遊びに行った様子が描かれています(⑩)。

石垣を左手に見ながら歩いてゆくと石段が現れます。これを登り切り石垣に沿って右(西)に進むと再び階段が現れます。これを登ったあと、左(東)へまっすぐ進むと周囲の開けた[D]三ノ丸の広場に出ます。この三ノ丸とさらに上段の二ノ丸は寅彦少年にとって絶好の昆虫採集の場所だったようです。初期の小説「花物語-常山の花-」や晩年の随筆「夏-暑さの過去帳」などに虫取りのようすが描かれています(⑪、⑫)。また中学校時代の日記には測候所の下段(三ノ丸)に西洋婦人が子どもを連れて散歩をしているのを見かけたことが記されています。「花物語-常山の花-」に登場する三ノ丸の石段の下で出会った“子連れの蝙蝠傘をさした町の良い家の妻女”はこの西洋婦人がモデルだったのかもしれません(⑬)。

三ノ丸の広場を南に向かって進むと右手に石段が見えてきます。これを登ると右手前方に見える白い建物が測候所の跡です。随筆「夕凪と夕風」に測候所を含んだ高知の夏の夕凪の情景が描かれています(⑭)。登り切ると[E]二ノ丸に到着です。今はきれいに整備されているこの“二ノ丸の草原”で、寅彦少年は夢中になって昆虫を追いかけていたことでしょう。

時間に余裕のある人は高知城の天守閣に登ってみましょう(入場料:500円 年末年始以外無休)。寅彦先生ゆかりの地が一望できます。北に見える東西に連なる山々が北山です。この北山で起こる山火事は一方で寅彦先生に詩を書かせ(「冬夜の田園詩」⑮)、もう一方で科学随筆(「山火事の警戒は不連続線」など)を書かせたのでした。また高知を離れ熊本第五高等学校で学生生活を送っていた時期にこの北山の山火事を懐かしんだ望郷の句を詠んでいます(⑯)。目を転じて南を見てみましょう。南にも北山と同じように東西に連なる山並み(宇津野山‐鷲尾山‐烏帽子山)が見られます。この山脈を越えて聞こえてくる“三里もさきの浜辺の土用波”(「夕なぎと夕風」)もまた、寅彦先生を科学者に育てたものの一つです(⑰)。

二ノ丸の西側、登ってきた階段の正反対の坂道を降りると梅ノ段、さらに下りると杉ノ段の西に出ます。杉ノ段の西を南に下ると左手に高知県庁舎、右手に「高知県交通殉難者の碑」のある小山が見えてきます。この辺りが寅彦先生の少年時代に槇の木の実を拾って食べた[F]御桜山です(「郷土的味覚」⑱)。この御桜山から高知城西側の山裾を通って北の旧高坂橋に至る情景については「郷土的味覚」に詳しく描かれています。

御桜山を南に下るとお濠が現れます。寅彦先生が“旧城のお濠の菱の実”と書いてあるのはこの辺りの風景かもしれません(⑲)。右手に続く道を、道なりに西から北へと道をたどると大きな車道に出ます。左手は城西公園、右手は高知城の山裾に囲まれた道です。この辺りは“公園と監獄、すなわち、今の刑務所との境界に、昔は濠があった”と描かれているように寅彦先生の頃はまだ[G]お濠が残っていたようです(⑳)。寅彦少年はここで“蝶々トンボ”をよく見たそうです。また城西公園には刑務所(監獄)がありました。「冬夜の追憶」には自宅からみた刑務所の情景が描かれています(㉑)。

城西公園に沿って道なりに北東へ進むと、高知城の北、すべり山から北西に下ってくる遊歩道とつきあたります。この辺りから北へ向けて[H]昔の高坂橋が架かっていました。寅彦先生が高知で暮らした頃は、江ノ口川は現在の小津橋の辺りで南に折れ曲がり、高知城の北の山裾に沿って北東へと湾曲していました。大正末年から昭和初期に改修され現在のまっすぐな川筋になったようです。

たびたび登場する「郷土的味覚」によると“昔の高坂橋の南詰に大きな榎樹があった”そうです。また中学生時代に友人のNくんが“T橋のたもとの腕真砂”(「化物の進化」)という妖怪を生み出した“T橋”もこの昔の高坂橋のことのようです。この橋の袂を通るたびに寅彦少年は妖怪に戦慄し、おののいたことでしょう。そして、この“戦慄する感覚”を持ち続けたまま大人になった少年はやがて物理学者になったのでした。“腕真砂”がどんな妖怪か気になる方は、ぜひ「化物の進化」を読んでください(㉒)。ちなみに同じく「化物の進化」に登場する妖怪“三角芝の足舐り”もこの付近に生息していたようです。

妖怪に注意しつつ、旧高坂橋を渡ったつもりで道路を北へ渡りましょう。住宅の間を進んで突き当りを左、そしてまた突き当りを右へ進むと江ノ口川に架かる小津橋にたどり着きます。この橋を渡り左へ進むとゴールの[I]寅彦先生の旧邸(寺田寅彦記念館)に到着です。旧邸は昭和20年7月4日の空襲により残念ながら焼失しましたが、戦後、復元・修復し、昭和42年には高知市の史跡に指定されました。この旧邸や周辺の風景にも寅彦少年の思い出がたくさん詰まっています。「重兵衛さんの一家」(㉓)や「冬夜の田園詩」(㉔)、「追憶の冬夜」(㉕)、「庭の追憶」(㉖)など、旧邸から見た風景を描いた随筆は枚挙に暇がありません。旧邸の詳しい説明は記念館の管理人さんに譲りますが、寅彦先生の使っていた旅行カバンや帽子、留学中、夏目漱石に預けたとされるオルガンなど貴重な品物が展示されています。管理人さんによる非常に詳しい説明が聴けますので、ぜひ訪れてみてください。入場料は無料、水曜日は休館です。

お疲れ様でした。文学散歩、いかがでしたでしょうか。銅像前から記念館まで約1時間、ゆっくり歩けば1時間30分ほどかかるかもしれません。このあたりの風景はどこを歩いても寅彦先生の思い出に繋がらないものはありません。ぜひみなさんも訪れて、寅彦少年の見たもの、触れたもの、感じたものを、自分の五感を通して感じ取ってください。より深く寺田寅彦という人物や随筆作品を理解することにつながると思います。

| ●オプション・コース〔約1時間〕 [J]高知県立文学館‐寺田寅彦記念室‐ |

文学散歩が目的ですので、「おすすめコース」には組み込んでいませんが、時間のある方は、ぜひ、[J]高知県立文学館を訪れてみてください。寅彦博士の子孫から貴重な資料が高知県へ寄贈されたことがきっかけとなって開館したこの文学館には、「寺田寅彦記念室」が設けられています。科学者、文学者、芸術家など様々な顔を持つ寅彦先生の生涯がよく分かる展示となっています。また随筆の直筆原稿や寅彦に宛てた夏目漱石の手紙など貴重な資料を見ることもできます。「寺田物理学」を象徴する実験動画も見られるなど、子どもから大人まで楽しめる展示内容です。散歩に疲れたらこちらもぜひ!

資料編:関連随筆・日記(抜粋)

おすすめコースに関連する随筆や日記を下記に抜粋しました。ぜひ散歩の途中、その場所場所で読んでみてください。寅彦先生当時の高知の風景が浮かび上がります。

なお抜粋にあたっては、随筆は『生誕百年記念増補改訂 寺田寅彦随筆集』(高知市教育委員会・唱和53年11月)、日記は『寺田寅彦全集 第18巻』(岩波書店・1998年)を使用しました。

①「蓄音機」(大正11年4月)

「(略)私が中学校の三年生か四年生の時であったからともかく蓄音機が発明されてから十六七年後の話である。ある日の朝K市の中学校の掲示板の前におおぜいの生徒が集まって掲示板に現れた意外な告知を読んで若い小さな好奇心を動揺させていた。今度文学士何某という人が蓄音機を携えて来県し、きょう午後講堂でその実験と説明をするから生徒一同集合せよというのであった。これはたしかに単調で重苦しい学校の空気をかき乱して、どこかのすきまから新鮮な風が不時に吹き込んで来たようなものであった。生徒の喜んだことはいうまでもない。おもしろいものが見られ聞かれてその上に午後の課業が休みになるのだから、文学士と蓄音機との調和不調和などを考える暇はないくらい喜んだに相違ない。その時歓声をあげた生徒の中に無論私も交じっていた。(略)」

②「蓑田先生」(昭和6年12月)

「明治二十七八年の頃K市の県立中学校に新しい英語の先生が赴任して来た。此の先生が当時の他の先生達に比較してあらゆる点で異彩を放つて居た。(略)当時の中学生には、夜間や日曜祭日に先生の私宅や下宿を訪問して遊ばせて貰ふことが流行して居た。(略) 併し、大学出でもなく、スポーツもやらず、さうして鋭くて愛想気のない蓑田先生の宿を訪問する先徒は少かつたやうに見える。其の少数の訪問者のうちに、今此の思出を書いて居る筆者の私の前身であるところの十八歳の少年も交つて居た。(略)」

③「追憶の冬夜」(昭和9年12月)

「高等小学校の理科の時間にTK先生という先生が坩堝の底に入れた塩酸カリの粉に赤燐をちょっぴり振りかけたのを鞭の先でちょっとつつくとぱっと発火するという実験をやって見せてくれたことを思い出す。そのとき先生自身がひどく吃驚した顔を今でもはっきり想い出すことが出来る。」

④【高等小学校時代】

「学校ニテ中ノ浜万次郎ノ話ヲ聞ク。家ニ帰ルヤ否ヤ池田君来ル。共ニ川田君ヲ訪フ。此夜別役、西森、池田ノ三君来タリ談笑数時 午后十時頃、床ニ就ク。」(明治25年5月20日)

「此日中学校入学ヲ許可セラル 欣喜雀躍何ゾ比スル者アラン」(明治25年8月1日)

【尋常中学校時代】

「帰校上明日ノ学課ノ調ベヲ済シテ松嶋ニ行ク 途中ニテ開徳君ニ会ヒ相伴フテ到シモ生憎不在故仝氏方ノ裏門ヨリ西町ニ出デ開徳ハ上田氏ヲ訪ヒ余ハ原君ヲ訪フ。在宅ニテ暫時談話中開徳モ来リ種々ノ話アリ 本日学校ニテ尾原教諭ガ踏台ヨリ落チシ事ナド云ヒテ大笑ナリ。」(明治29年5月8日)

「試験の成績優等なりければとて高等学校へ入学無試験にて許さるゝ由当校より通知し来りし時如何に嬉しかりけむ(略)兎角する内当校の卒業証書授与式となりて己は謝辞てふものを来賓の面前にて読ませらる」(明治29年7月下旬)

⑤「午後自転車借り来り追手筋にて稽古す」(明治35年4月28日)

⑥「やがて吾等が乗りし車は昨日迄日々に行かひし公園の裏手も過ぎ追手筋より蓮池町種崎町などを経て汽船会社の前に止まりぬ」(明治29年8月28日)

⑦「郷土的味覚」(昭和7年2月)

「日曜日の本町の市で、手製の牡丹餅などと一緒にこのいたどりを売っている近郷の婆さんなどがあった。そのせいか、自分の虎杖の記憶には、幼時の本町市の光景が密接につながっている。そうして、肉桂酒、甘蔗、竹羊羹、そう云ったようなアットラクションと共に南国の白日に照らし出された本町市の人いきれを思い浮べることが出来る。そうしてさらにのぞきや大蛇の見世物を思い出すことが出来る。」

⑧「(略)帰リ途ニ追手御門ノ傍ニテ又々大雨(此度コソホントヲノ)ニ出逢ヒ門内ニ逃ゲ込ミ、菓子売リノヲバサンニ火ヲ借リ二三服。」(明治25年5月15日)

⑨「夏-暑さの過去帳」(昭和5年8月)

「朝まだ暗いうちに旧城の青苔滑らかな石垣によじ上って鈴虫の鳴いている穴を捜し、火吹竹で静かにその穴を吹いていると、憐れな小さな歌手は、この世に何事が起ったかを見るために、隠れ家の奥から戸口にはいだしてくる。それを待構えた残忍な悪太郎は、蚊帳の切れで作った小さな玉網でたちまちこれを俘虜にする。そうして朝の光の溢るる露の草原を蹴散らして凱歌をあげながら家路に帰るのである。」

⑩「夕飯后別役ニ赴キ居ル中松嶋来リ共ニ東ニ向ヒ公園杉ノ段ヲ超ヘテ追手門ニ出デ山之城君ヲ訪ヒシモ不在」(明治29年3月30日)

⑪「花物語(三)常山の花」(明治41年10月)

「まだ小学校に通ったころ、昆虫を集める事が友だち仲間ではやった。 自分も母にねだって蚊帳の破れたので捕虫網を作ってもらって、土用の日盛りにも恐れず、これを肩にかけて毎日のように虫捕りに出かけた。 蝶蛾や甲虫類のいちばんたくさんに棲んでいる城山の中をあちこちと長い日を暮らした。 二の丸三の丸の草原には珍しい蝶やばったがおびただしい。 少し茂みに入ると樹木の幹にさまざまの甲虫が見つかる。 玉虫、こがね虫、米つき虫の種類がかずかずいた。 強い草木の香にむせながら、胸をおどらせながらこんな虫をねらって歩いた。 捕って来た虫は熱湯や樟脳で殺して菓子折りの標本箱へきれいに並べた。 そうしてこの箱の数の増すのが楽しみであった。 虫捕りから帰って来ると、からだは汗を浴びたようになり、顔は火のようであった。 どうしてあんなに虫好きであったろうと母が今でも昔話の一つに数える。 年を経ておもしろい事にも出会うたが、あのころ珍しい虫を見つけて捕えた時のような鋭い喜びはまれである。 」

⑫「夏-暑さの過去帳」(昭和5年8月)

「少年時代に昆虫標本の採集をしたことがある。夏休みは標本採集の書きいれ時なので、毎日捕虫網を肩にして旧城跡の公園に出かけたものである。南国の炎天に蒸された樹林は「小さなうごめく生命」の無尽蔵であった。人のはいらないような茂みの中には美しいフェアリーや滑稽なゴブリンの一大王国があったのである。後年「夏夜の夢」を観たり「フォーヌの午後」を聞いたりするたびに自分は必ずこの南国の城山の茂みの中の昆虫の王国を想いだした。」

⑬「花物語(三)常山の花」(明治41年10月)

「三の丸の石段の下まで来ると、向こうから美しい蝙蝠傘をさした女が子供の手を引いて木陰を伝い伝い来るのに会うた。 町の良い家の妻女であったろう。 傘を持った手に薬びんをさげて片手は子供の手を引いて来る。 子供は大きな新しい麦藁帽の紐をかわいい頤にかけてまっ白な洋服のようなものを着ていた。 自分のさげていた虫かごを見つけると母親の手を離れてのぞきに来たが、目を丸くして母親のほうへ駆けて行って、袖をぐいぐい引っぱっていると思うと、また虫かごをのぞきに来た。」

⑭「夕なぎと夕風」(昭和9年8月)

「夜の十二時にもならなければなかなか陸風がそよぎはじめない。室内の燈火が庭樹の打水の余瀝に映っているのが少しも動かない。そういう晩には空の星の光までじっとして瞬きをしないような気がする。そうして庭の樹立の上に聳えた旧城の一角に測候所の赤い信号燈が見えると、それで故郷の夏の夕凪の詩が完成するのである。」

⑮「自由画稿(ニ)冬夜の田園詩」(昭和10年5月)

「これも子供の時分の話である。冬になるとよく北の山に山火事があって、夜になるとそれが美しくまた物恐ろしい童話詩的な雰囲気を田園のやみにみなぎらせるのであった。」

⑯「木枯しや故郷の火事を見る夜かな」(明治31年1月3日)

⑰「夕なぎと夕風」(昭和9年8月)

「そういう晩によく遠い沖の海鳴りを聞いた。海抜二百メートルくらいの山脈をへだてて三里もさきの海浜を轟かす土用波の音が山を越えて響いてくるのである。その重苦しい何かしら凶事を予感させるような単調な音も、夕凪の夜の詩には割愛し難い象徴的景物である。」

⑱「郷土的味覚」((昭和7年2月)

「公園の御桜山に大きな槙の樹があってその実を拾いに行ったこともあった。緑色の楕円形をした食えない部分があってその頭にこれと同じくらいの大きさで美しい紅色をした甘い団塊が附着している。噛み破ると透明な粘液の糸を引く。これも国を離れて以来再びめぐり逢わないものの一つである。」

⑲「郷土的味覚」((昭和7年2月)

「旧城のお濠の菱の実も今の自分には珍しいものになってしまった。あの、黒檀で彫刻した鬼の面とでも云ったような感じのする外殻を噛み破ると中には真白な果肉があって、その周囲にはほのかな紫色がにじんでいたように覚えている。」

⑳「郷土的味覚」((昭和7年2月)

「公園と監獄、すなわち、今の刑務所との境界に、昔は濠があった。そこには蒲や菱が叢生し、そうしてわれわれが「蝶々とんぼ」と名付けていた珍しい蜻蛉が沢山に飛んでいた。このとんぼはその当時でも他処ではあまり見たことがなく、その後他国ではどこでも見なかった種類のものである。この濠はあまり人の行かないところであった。それが自分の夢のような記憶の中ではニンフの棲処とでも云ったような不思議な神秘的な雰囲気につつまれて保存されているのである。帰省してこの濠のあったはずの場所を歩いてみても一向に想い出せないような昔の幻影が、かえって遠く離れた現在のここでの追憶の中にありありと浮んで来るのである。」

㉑「追憶の冬夜」(昭和9年11月)

「そういう時にまたよく程近い刑務所の構内でどことなく夜警の拍子木を打つ音が響いていた。そうして河向いの高い塀の曲り角のところの内側に塔のような絞首台の建物の屋根が少し見えて、その上には巨杉に蔽われた城山の真暗なシルエットが銀砂を散らした星空に高く聳えていたのである。」

㉒「化け物の進化」(昭和4年1月)

「中学時代になってもまだわれわれと化け物との交渉は続いていた。 友人で禿のNというのが化け物の創作家として衆にひいでていた。 彼は近所のあらゆる曲がり角や芝地や、橋のたもとや、大樹のこずえやに一つずつきわめて格好な妖怪を創造して配置した。 たとえば「三角芝の足舐り」とか「T橋のたもとの腕真砂」などという類である。 前者は川沿いのある芝地を空風の吹く夜中に通っていると、何者かが来て不意にべろりと足をなめる、すると急に発熱して三日のうちに死ぬかもしれないという。 後者は、城山のふもとの橋のたもとに人の腕が真砂のように一面に散布していて、通行人の裾を引き止め足をつかんで歩かせない、これに会うとたいていはその場で死ぬというのである。」

㉓「重兵衛さんの一家」(昭和8年1月)

「それと、もう一つ、宅の門脇の長屋に住んでいた重兵衛さんの一家との交渉が自分の仮想的自叙伝中におけるかなり重要な位置を占めているようである。(略)重兵衛さんの晩酌の膳を取巻いて、その巧妙なお伽噺を傾聴する聴衆の中には時々幼い自分も交じっていた。重兵衛さんの長男は自分等よりはだいぶ年長で、いつもよく勉強をしていたのでその仲間にははいらなかったが、次男の亀さんとその妹の丑尾さんとが定連のお客であった。重兵衛さんの細君は喘息やみでいつも顔色の悪い、小さな弱々しいおばさんであったが、これはいつも傍で酌をしたり蚊を追ったりしながら、この人にはおそらく可笑しくも何ともない話を子供と一緒に聴きながら一緒に笑っているのであった。表の河沿いの道路に面した格子窓には風鈴が吊されて夜風に涼しい音を立てていたように思う。」

㉔「自由画稿(ニ)冬夜の田園詩」(昭和10年5月)

「自分が物心づくころからすでにもうかなりのおばあさんであって、そうして自分の青年時代に八十余歳でなくなるまでやはり同じようなおばあさんのままで矍鑠としていたB家の伯母は、冬の夜長に孫たちの集まっている燈下で大きなめがねをかけて夜なべ仕事をしながらいろいろの話をして聞かせた。その中でも実に不思議な詩趣を子供心に印銘させた話は次のようなものであった。

冬のやみ夜に山中のたぬきどもが集まって舞踊会のようなことをやる。そのときに足踏みならしてたぬきの歌う歌の文句が、「こいさ(今宵の方言)お月夜で、お山踏み(たぶん山見分の役人のことらしい)も来まいぞ」というので、そのあとに、なんとかなんとかで「ドンドコショ」というはやしがつくのである。それを伯母が節おもしろく「コーイーサー、(休止)、オーツキヨーデー、(休止)、オーヤマ、フーミモ、コーマイゾー」というふうに歌って聞かせた。それを聞いていると子供の自分の眼前には山ふところに落ち葉の散り敷いた冬木立ちのあき地に踊りの輪を描いて踊っているたぬきどもの姿がありあり見えるような気がして、滑稽なようで物すごいような、なんとも形容のできない夢幻的な気持ちでいっぱいになるのであった。」

㉕「追憶の冬夜」(昭和9年11月)

「夜中にふと眼がさめると台所の土間の井戸端で虫の声が恐ろしく高く響いているが、傍には母も父も居ない。戸の外で椶櫚の葉がかさかさと鳴っている。そんなときにこの行燈が忠義な乳母のように自分の枕元を護っていてくれたものである。

母が頭から銀の簪をぬいて燈心を掻き立てている姿の幻のようなものを想い出すと同時にあの燈油の濃厚な匂いを聯想するのが常である。もし自分が今でもこの匂いの実感を持合わさなかったとしたら、江戸時代の文学美術その他のあらゆる江戸文化を正常に認識することは六かしいのではないかという気もする。」

㉖「庭の追憶」(昭和9年6月)

「このただ一枚の飛び石の面にだけでも、ほとんど数え切れない喜怒哀楽さまざまの追憶の場面を映し出すことができる。夏休みに帰省している間は毎晩のように座敷の縁側に腰をかけて、蒸し暑い夕なぎの夜の茂みから襲ってくる蚊を団扇で追いながら、両親を相手にいろいろの話をした。そのときにいつも目の前の夕やみの庭のまん中に薄白く見えていたのがこの長方形の花崗岩の飛び石であった。

ことにありあり思い出されるのは同じ縁側に黙って腰をかけていた、当時はまだうら若い浴衣姿の、今はとくの昔になき妻の事どもである。

飛び石のそばに突兀としてそびえた楠の木のこずえに雨気を帯びた大きな星が一ついつもいつもかかっていたような気がするが、それも全くもう夢のような記憶である。そのころのそうした記憶と切っても切れないように結びついているわが父も母も妻も下女も下男も、みんなもう、一人もこの世には残っていないのである。」