寺田寅彦ガイド③‐寺田寅彦作品ナビ

《おすすめ読書コース》

様々な雑誌に発表された寺田寅彦の作品は、随筆集やアンソロジーとしてたくさん出版されており現代でも読むことが出来ます。それらを手に取り「はじめから順番に読む」でもよいのですが、いかんせん、作品数は膨大であります。気に入る作品に出会う前に「なんだか自分にはあわないなあ」となる可能性がなきにしもあらず。また一口に寅彦作品といっても、明治・大正・昭和と3つの時代に渡って活躍した寅彦先生。その作風や内容も時代によって少しずつ変化しています。ということで、ここでは初めて寅彦作品に触れるひとが「お気に入りの一編」に出会うことができるように、時代別・ジャンル別に整理した《おすすめ読書コース》をご案内します。コースは全部で6つ。1コースにつき3作品を厳選し、合計18作品をご紹介します。

作品を選ぶにあたっては最もポピュラーで手に入りやすい『寺田寅彦随筆集1~5巻』(岩波文庫)を用いました。全5巻からなり明治期から昭和期までの作品がまんべんなく収録されているため、必ずやみなさんのお気に入りが見つかると思うからです。

| おすすめ読書コースと作品 | ||

| コース1 | 時代別コース | 「どんぐり」、「病院の夜明けの物音」、「銀座アルプス」 |

| コース2 | 科学随筆コース | 「蓑虫と蜘蛛」、「備忘録 金米糖」、「藤の実」 |

| コース3 | 社会随筆コース | 「一つの思考実験」、「記録狂時代」、「破片」 |

| コース4 | 災害随筆コース | 「断水の日」、「函館の大火について」、「災難雑考」 |

| コース5 | 郷土随筆コース | 「涼味数題」、「庭の追憶」、「物売りの声」 |

| コース6 | 追憶随筆コース | 「亮の追憶」、「夏目漱石先生の追憶」、「田丸先生の追憶」 |

| コース1 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 時代別コース | 「どんぐり」 | 明治38年 | 第1巻 |

| 「病院の夜明けの物音」 | 大正9年 | 第1巻 | |

| 「銀座アルプス」 | 昭和8年 | 第4巻 |

【紹介】

○時代別コースでは、明治・大正・昭和から各時代を代表する作品を選びました。それぞれの時代で作品の味わいも違います。

○明治期の「どんぐり」は、若くして妻を亡くした実話をもとに書いた小説。文章の美しさ、場面構成の巧みさを堪能出来る。まるでモノクロの短編映画を観るよう。妻が団栗を拾うシーンは近代文学史に残る名場面。最終段落の切なさは特筆もの。

○大正期の「病院の夜明けの物音」は、胃潰瘍のため入院していた病院の朝を描いた随筆。明け方、今日一日に向けて始動を始める病院の様子が擬音語を多用し表現されています。寅彦先生自身の病気からの再生をも表しているようです。この病気療養をきかっけとして、随筆家・寺田寅彦が誕生します。その記念すべき一作。

○「銀座アルプス」は、昭和10年に57歳で亡くなった寅彦先生にとって、結果的に晩年となった昭和8年に書かれた一編。銀座を舞台に自らの半生を振り返る叙情的でありながらどこか理知的な雰囲気のただようまさに円熟期の作品。寅彦随筆の魅力のすべてが詰まっています。

| コース2 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 科学随筆コース | 「蓑虫と蜘蛛」 | 大正10年 | 第1巻 |

| 「備忘録 金米糖」 | 昭和2年 | 第2巻 | |

| 「藤の実」 | 昭和8年 | 第4巻 |

【紹介】

○科学随筆は物理学者・寺田寅彦の面目躍如といったところ。独自の科学観と自然観察眼に裏打ちされた比類なき文章は読むものをして「なんだか頭がよくなった」ような気にさせる魔力を持っています。

○まずは「蓑虫と蜘蛛」から。この作品の魅力はなんと言ってもその写実力。読めば小枝にぶらさがる蓑虫が眼前に浮かびあがります。後段はまるで『昆虫記』(アンリ・ファーブル)をみるようです。

○科学者・寺田寅彦の特長として「日常の身近な現象に不思議を見出して研究をした」ことがあげられます。「備忘録 金平糖」はまさにそんな日常身辺の事物(この場合は金米糖の角の生え方)に不思議を感じて、その面白さを存分に教えてくれる随筆。

○「藤の実」は、晴天日に鞘からはじけ飛んだ藤の実が自宅の硝子戸に「ぴしり」と当たる情景描写から始まる。藤豆の弾ける機構に「実に驚くべき事実」を見出したあと、話はイチョウの葉の落ち方におよび、ついに「潮時」にたどりつく。実に連想的な思考が堪能できる一編。

| コース3 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 社会随筆コース | 「一つの思考実験」 | 大正11年 | 第2巻 |

| 「記録狂時代」 | 昭和8年 | 第4巻 | |

| 「破片」 | 昭和9年 | 第5巻 |

【紹介】

○寅彦先生の独特の思考回路は社会全般にも及びます。社会随筆では寅彦先生によって捉えられた現代にも通じる「問題」が独特の表現を交えて、ときにシリアスに、ときにユーモラスに語られます。

○「一つの思考実験」は、インターネット時代の今こそ読んでおきたい随筆。「新聞」が必要かどうかということを論じたもので、寅彦流に論を詰めてゆく偏執的な雰囲気も漂う。とにかく細かい。ここに登場する「新聞」を、例えば「SNS」と言い換えれば、書かれていることはそのまま現代のものとなるでしょう。

○「記録狂時代」は、さまざまな「記録」にまつわるエピソードの紹介とそれへの寅彦流の批評。文明批判的にも読めるし、「面白い記録集」として気楽に読んでもよいでしょう。全部で10個の変わった「記録」が紹介されますが、それに対するとぼけた感じの文章がユーモアを感じさせる一編。

○「破片」は、全部で13の短章からなる「寅彦先生の社会見学」といったふうの作品。話題としては「ミツバチの工場襲撃」や「内田百閒君の「掻痒記」」からの連想、「防空演習と町の暗さ」、「劇場での席の選び方」、その他熱帯魚の話や改札口での切符の検査のこと等など。手当たり次第、いろいろなものに興味を示す寅彦の視線を感じられる楽しくも、何かしら考える必要に迫られる一編。

| コース4 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 災害随筆コース | 「断水の日」 | 大正11年 | 第1巻 |

| 「函館の大火について」 | 昭和9年 | 第4巻 | |

| 「災難雑考」 | 昭和10年 | 第5巻 |

【紹介】

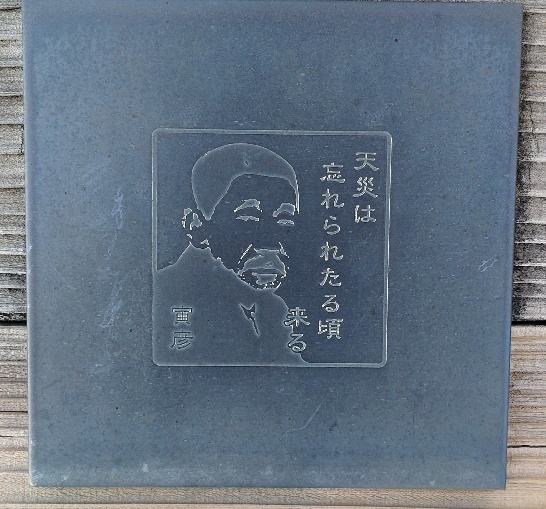

○寺田寅彦の業績のなかで「災害予防」に関する研究や提言は大きな比重を占めています。現代のように災害頻発の時代にあっては、「災害随筆」を読むことは「防災」の言葉の意味をあらためて考えるきっかけになります。

○「断水の日」は、地震が原因で水道が止まった時の経験を寅彦流に考察した記録。「現代文明の生んだあらゆる施設の保存期限が経過した後に起こるべき種々な困難」という言葉が今に時代に突き刺さります。ちなみにこの作品、関東大震災発生の前年のもの。

○「函館の大火について」は、物理学者として「火災被害の防ぐこと」をどこまでも追求した随筆というより評論。同時期の他の随筆と比べるといくぶん文章が硬いけれども、それだけ真剣に被害を防ぐことを考えた結果だと言えるでしょう。

○「災難雑考」は、「函館の大火について」と同じく総合雑誌「中央公論」に発表された作品。「函館の大火について」では、被害予防はあくまで「科学的研究にその基礎をおかなければならない」としているのに対し、約1年後に発表されたこの一編では「楽観的な科学的災害防止可能論に対する一抹の懐疑」とあります。この間何があったのか。他の随筆にヒントが隠されているかもしれません。

| コース5 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 郷土随筆コース | 「涼味数題」 | 昭和8年 | 第4巻 |

| 「庭の追憶」 | 昭和9年 | 第4巻 | |

| 「物売りの声」 | 昭和10年 | 第5巻 |

【紹介】

○東京生まれ、高知育ちの寺田寅彦にとって、銀座の街の灯りも高知の田舎の自然もどちらも等しく「郷土」であったと思われますが、ここでは高知の思い出を中心に描いた随筆を紹介します。

○「涼味数題」では、「涼しさ」をキーワードに中学時代の思い出やもっと小さい頃の母親との思い出が語られています。その叙情のなかにも「涼しさは瞬間の感覚である」や「熱い食物で涼しいものもある」などいかにも科学者らしい言葉がちりばめられています。

○「庭の追憶」は、旧家の庭の画を前にして過去を回想する随筆。画に描かれた事物を一つ一つ丁寧に記憶と照らし合わせて、寅彦先生は感情を抑えた言葉で淡々と精確に描いています。あふれ出そうな思い出とその言葉遣いのギャップがなんとも言えません。

○「物売りの声」は、物理学者として聴覚に優れた寅彦ならではの随筆。物売りの声から子供時分の思い出に分け入ったあと、「これら滅び行く物売りの声を音譜にとるなり蓄音機のレコードにとるなり」すれば有意義である、とするところなど「いかにも寅彦」であります。

| コース6 | 作品名 | 発表年 | 『寺田寅彦随筆集』の収録巻数 |

| 追憶随筆コース | 「亮の追憶」 | 大正11年 | 第2巻 |

| 「夏目漱石先生の追憶」 | 昭和7年 | 第3巻 | |

| 「田丸先生の追憶」 | 昭和7年 | 第3巻 |

【紹介】

○寺田寅彦は追憶の名手でもありました。「追憶の医師達」や「追憶の冬夜」など「追憶」がタイトルに含まれる多くの「追憶作品」を残しています。ここでは代表作3編を紹介します。いずれも味わい深い作品。

○「亮の追憶」は、若くして亡くなった甥の「追憶の記」。当然その思い出が語られているのですが、寅彦の手になれば一編の「短編映画」のように仕上げられます。その点「どんぐり」にも通ずる作品です。

○「夏目漱石先生の追憶」は、寺田寅彦と夏目漱石の関係を知るうえで貴重な記録。この作品は夏目漱石の亡くなった16年後の昭和7年に発表されました。漱石を追憶するにはそれだけの歳月が必要だったということでしょう。

○「田丸先生の追憶」では、「物理学」と「物理そのもの」の違いなど、物理学者・寺田寅彦の誕生秘話のようなエピソードも語られています。「田丸先生」という人物を知らない我々にも、あますことなくその魅力が伝わる文章であります。

《次に進むためのブックガイド》

いかがでしたでしょうか。これで6コースすべてをご紹介しました。読んでお分かりのとおり、科学随筆でありながら詩情をたたえた小説的な作品があったり、災害随筆は当然、社会随筆ともなり得たりするわけで、ここでのジャンル分けは便宜上のものに過ぎません。あとは、みなさん自身で、残りの作品を確かめるなり、他の作品集に向かうなり、好みに応じてさらなる寅彦ワールドを目指してください。そしてぜひ自分だけの「お気に入り」を見つけてください。ここでは6コース18作品を攻略したみなさんが次へ踏み出すための作品集をご紹介します。原則、新刊で入手できるものを対象としました。

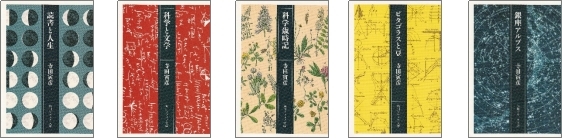

角川ソフィア文庫版アンソロジー(角川ソフィア文庫・令和2年)

◯『読書と人生』、『科学と文学』、『科学歳時記』、『ピタゴラスと豆』、『銀座アルプス』の5冊。1948年~1951年にかけて角川書店から出版された同名のアンソロジーを定本として、令和2年に角川ソフィア文庫から出版されたもの。それぞれに当時の解説(角川書店の創始者・角川源義による)が付きます。寅彦と関係の深かった角川源義の解説は「評伝寺田寅彦」とも言える内容で「一読の価値あり」です。併せて新版としての解説も付されています。

『寺田寅彦セレクションⅠ、Ⅱ』(講談社文庫・2016年)

◯寺田寅彦自身が生前纏めて出版した作品集(『冬彦集』、『藪柑子集』、『万華鏡』、『続冬彦集』、『柿の種』、『物質と言葉』、『蒸発皿』、『触媒』、『蛍光板』、『橡の実』)からセレクトした随筆集。それぞれの作品集の自序が収められているのが特徴。Ⅱには単行本未収録の「茶碗の湯」、「日本人の自然観」を収録。またⅡの巻末には作品集の「目次一覧」が掲載されており、作品を纏めるにあたっての寅彦の考え方をうかがい知ることができる…かも。

『柿の種』(岩波文庫・1996年)

◯寅彦の同名の作品集『柿の種』と『橡の実』を纏めたもの。短いものだと3,4行の短文集で「警句(アフォリズム)」とも言える内容を含む。とにかく面白い。短い文章なのでスルスル読めますが、寅彦先生としては「なるべく心の忙しくない、ゆっくりした余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい」とのこと。寅彦の手になる挿絵や自ら作詞・作曲した飼猫の鎮魂歌・「三毛の墓」の楽譜も載っています。最初に手に取る一冊としてもおすすめ。

『科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集』(岩波少年文庫・2000年)

◯物理学者・池内了による編集。全38編。中高生など若い読者に向けたアンソロジー。「瀬戸内海の潮と潮流」や「茶碗の湯」、「夏の小半日」などの子どもたちに語りかけるような文章の随筆が収録されているのが特徴。他の随筆も若いひとたちが読んで興味を引くであろうものばかり。編者・池内了の腕が冴え渡ります。編者の解説付き。

『怪異考/化物の進化 寺田寅彦随筆選集』(中公文庫・2012年)

◯寺田寅彦は物理学者として世の中の「不思議」を頭ごなしに否定するようなことはしませんでした。むしろ本当の不思議の奥にある「戦慄する心持ち」こそ科学研究の原動力と考えていました。この随筆選集は「不思議系アンソロジー」とでも言えましょう。これを読めば「科学はやはり不思議を殺すものではなくて、不思議を生み出すものである」という言葉の意味がよく分かる一冊。

『漱石先生』(中公文庫・2020年)

◯寅彦の書いた夏目漱石に関連文章を纏めた「漱石アンソロジー」。これ一冊で寅彦と漱石の関係、距離の近さがわかるでしょう。小宮豊隆・松根東洋城との座談(「漱石俳句研究」)や寅彦の弟子・中谷宇吉郎の寅彦-漱石関連エッセイ(「冬彦夜話」他1篇)も収録。座談は寅彦の肉声を聴く思いがします。

『天災と国防』(講談社学術文庫・2011年)

◯東日本大震災をきっかけに編まれた「災害系アンソロジー」はいくつかあるけれど、これもそのひとつ。12篇を収録。昭和10年に発生した地震に関連した「静岡地震被害見学記」が収められているのはめずらしい。解説は「失敗学」で有名な畑村洋太郎。自らの専門と絡めて37ページあまりの解説となっており読み応えがある。本編と合わせて読みたい。

『地震雑感/津波と人間 寺田寅彦随筆選集』(中公文庫・2011年)

◯「災害系アンソロジー」。随筆など15の文章を収録。特筆すべきは関東大震災に関しての小宮豊隆宛書簡が収められていること。口絵には寅彦が小宮豊隆に送った震災関係の絵はがきの写真が10葉掲載されている。絵はがきには寅彦の書き込みがあり貴重。編者(千葉俊二・細川光洋)の解説と注解が付く。

『天災と日本人 寺田寅彦随筆選』(角川ソフィア文庫・平成23年)

◯宗教学者・山折哲夫の編。9作品が収められる。こちらも3.11を受けてのアンソロジー。編者が宗教学者であるところが特徴。「いま、なぜ、寺田寅彦なのか」という問いかけから始まる「はじめに」が付く。「災害系アンソロジー」に「何故泣くか」を採るところに編者の宗教学者としての矜持を感じます。

《おまけ テーマ別アンソロジー》

『猫』(中公文庫・2009年)、『こぽこぽ、珈琲』(河出文庫・2022年)

◯寅彦作品は他の作家と一緒にテーマ別アンソロジーに組まれることもあります。ここでは、「猫アンソロジー」と「珈琲アンソロジー」の作品を紹介します。『猫』では井伏鱒二や谷崎潤一郎の作品と併せて、寅彦の「猫」と「子猫」を読むことができます。『こぽこぽ、珈琲』では「コーヒー哲学序説」が採用されています。読めば珈琲が飲みたくなること必至。寅彦随筆の傑作の一つです。湊かなえ、村上春樹など、現代作家の作品と一緒に収録。